トップページ > 観光情報 > 買う > 直売所 > こだわりの加工品 > シェフが注目した加工品 > 東京「ビストロフェーヴ」馬場オーナーシェフが糸島食材を探して訪問!

東京「ビストロフェーヴ」馬場オーナーシェフが糸島食材を探して訪問!

更新日:2018年11月1日

東京「ビストロフェーヴ」馬場オーナーシェフが糸島食材を探して訪問!

ビストロフェーヴは神保町駅から徒歩3分。フレンチをベースにしたビストロ料理で、自然派ワインと季節感溢れる料理を気軽に味わえるお店です。

落ち着きのある店内は、アンティークの建具やランプなどが使われ、都会にいながら、ゆったりとくつろげる空間です。

食材そのものが持つおいしさを最大限に引き出す料理を提供するため、シンプルな料理を心掛けている馬場 将吾オーナーシェフ。ボトルワインも150種類ほどあり、料理に合わせてオススメを提供してくれます。

奥様もパティシエで、デザート食材の見学も兼ねて10月14~15日の2日間、糸島市にお越しになりました。

bistro feve(ビストロフェーヴ)(外部サイトにリンクします)

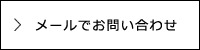

天上卵(てんじょうらん)

皆さんがご存知のニワトリがずらっと小屋に並ぶケージ飼いではなく、2600羽を「平飼い」。

ニワトリにストレスをかけないよう、健康を第一に考えている鶏卵農家の仲原さんは、もともと創業45年の青果卸業。卸の仕事で天上卵に関わっているうちに、先代が22年間で積み上げてきた養鶏技術、自分が本当においしいと思う卵を失くしてしまうのはもったいないと、2018年4月から事業を継承されました。

天上卵では、平飼いに加えて、エサに徹底的にこだわっています。

長年、研究を重ねられた独自の自家配合飼料。魚粉を混ぜ、高タンパク、高DHAを実現し、エサの作り方は企業秘密。何年も試行錯誤し、ここに行きつくまで一切妥協しなかったそうです。

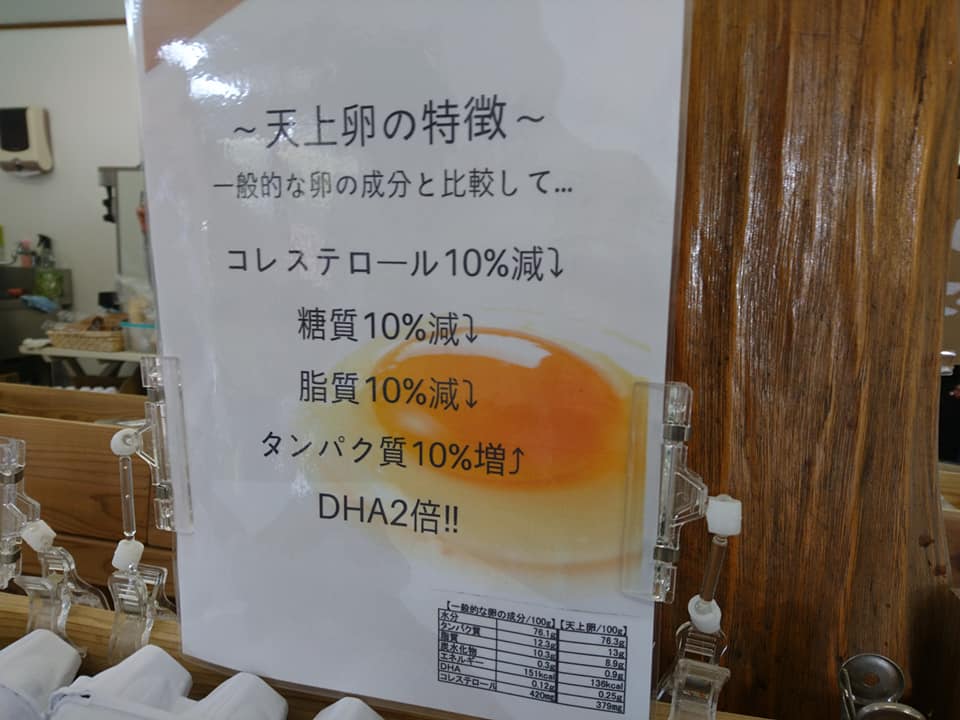

配合だけでなく、大量に仕入れるとエサが均一に混ざらず、卵の質を保てないため、必ず小ロットで発注しています。白身は2層になり、黄身を合わせた3層構造。ストレスフリーなニワトリの卵の特徴です。

天上卵の卵は、常温で2週間もちますが、仲原さんのお話では、鮮度より産んで4日後が最も味がのって美味しいそうです。

馬場シェフは、卵をそのまま味わい、「これは本当に美味しい。ダシの味がする。スゴい、色も濃くて白身に旨みがある」と感動。鶏ガラスープを取るとき、魚粉で育てたニワトリからは出汁の風味がするそうです。

昔の養鶏は残飯を与えていたためか、ご高齢のお客様は天上卵を食べて「昔の卵の味がする。なつかしい」とおっしゃるそうです。

天上卵は併設の建物で軽食も出してもらえます。芋ほり体験などもでき、この日もお弁当をもった子どもたちの遠足の場所になっていました。

久保田農園

ヤシの木が農園の目印になっている久保田農園。

ハーブ、希少野菜を35年作り続け、それぞれ20種類以上。従業員も100人以上を雇用されています。

この日は、牧山農場長がご案内してくださいました。

セルバチコ、オキサリス、パイナップルミントなど本当にたくさんのハーブがあります。

フランスの種を長年交渉して仕入れたピーテンドリルなど日本で久保田農業しか作っておらず、ここでネーミングされたものもあります。年間で180種以上もつくるそうです。

シェフは「これはよく使うのでほしかったんです」と目の前にたくさんあるハーブに惚れこんでいました。花も食べることができるものがたくさんあり、それぞれ甘かったり、ニンニクの味がしたり、驚きの連続。最後は、しっかり注文方法の確認をして、農場を後にしました。

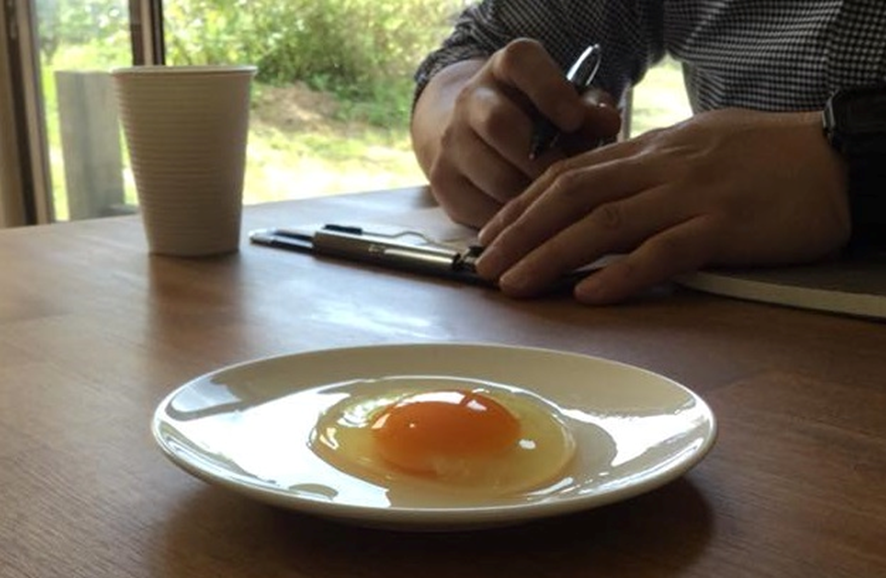

糸島ジビエ研究所

イノシシなどの獣肉の一次処理・精肉および加工・販売を行っている会社です。もともと産学官連携事業として解体・加工施設が建設され、地域住民で運営していましたが、「販売」まで含めて経営する必要性から、この取組みに関わっていた西村社長が一念発起し、学生時代に起業しました。

大学の農学部と研究も続けている西村社長は、イノシシのさばき方、血抜きの方法だけでなく、PH値や温度の管理など科学的な根拠に基づき、最高の肉質を求めて日々生産しています。

「旨みは運動量に比例するから二の腕は美味しい」、「肉自体が臭いのではなく体表の臭いがついてしまうことがいけない」、「ストレスをかけた肉は、さばいた時点ですでに白くなっている」など他で聞けないジビエの情報が満載でした。

イノシシのほか、アナグマ、アライグマ、本土シカ、九州シカを取り扱ってあり、シカの首肉や乳腺肉など珍しい部位のおいしい調理法をシェフに話していました。普段から卸しているお店からお任せで注文が入り、いい部位やおすすめ調理法を提案することもあるそうです。

馬場シェフは、「普段の仕入れは、そのとき獲った猟師や卸業者の選別によって、どうしても質が安定しない」とジビエの悩ましいところを話されていましたが、西村社長も「よくある話です」と苦笑いしていました。

他では手に入らない高品質のジビエを安定的に仕入可能ということで、さっそく調理するため、東京へ発送を依頼されました。

その後、西村社長が東京出張の際も、お店によってくださいました

わかまつ農園

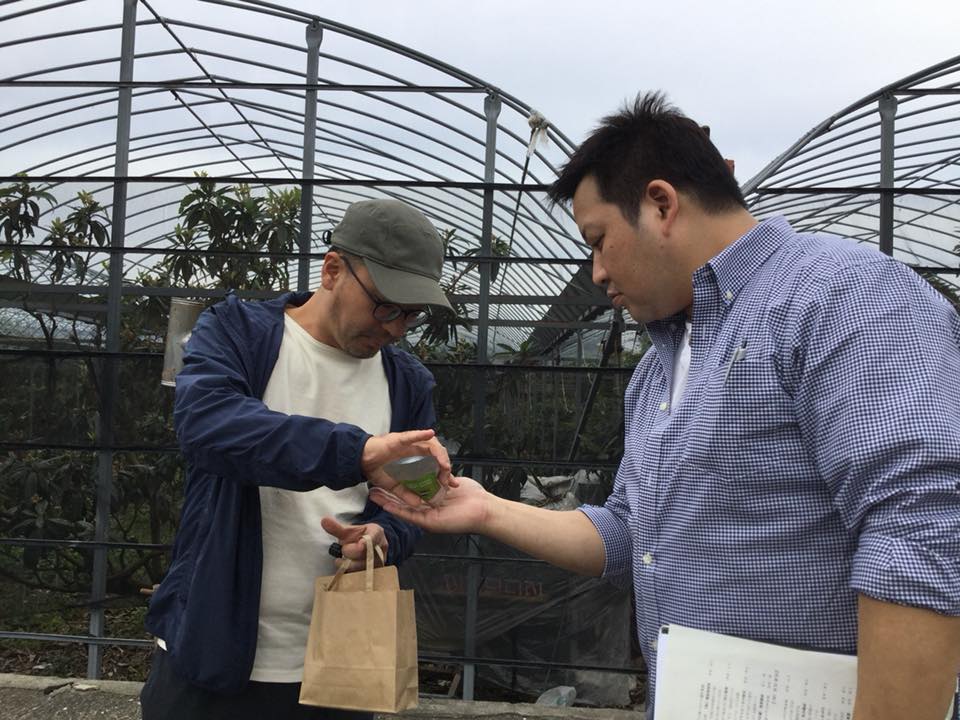

平成26年、糸島に新規就農された若松さんの農場にお邪魔しました。

無農薬、有機肥料にこだわり、年間10種類ほどの果樹を栽培されています。

若松さんの商品で珍しいものはオリーブの葉からつくる「オリーブパウダー」。老化防止でよく知られるポリフェノールがたっぷりとのこと。お茶としてそのまま飲めますが、色々な料理に使うこともできます。

果樹には、コウモリの糞(ふん)が肥料として最適とのことで、この土をつかって、オリーブ(年50kg)、甘夏(年5t)を主作にし、他にも、いちじく、ブルーベリー、ゆず、シークワーサーなどもつくられ、現在レモンも育成中です。

果樹の分野で、次々と挑戦される楽しみな農家さんです。

伊都の宝

糸島豚「伊都の宝」の生産者、浦社長は、「自分の子どもたちに安心して食べさせることができる安全でおいしい豚肉をつくる」ことが基準とのこと。

養豚は、餌(エサ)が一番のポイントで、餌ひとつで肉質はいくらでも変えることができるそう。ただし、消費者が買えないようなコストをかけて肉をつくっても意味がないので、さじ加減が重要になります。

浦さんが使う飼料は「抗生物質未使用」「遺伝子組換えなし」「ポストハーベストフリー(収穫後殺虫剤・防カビ剤などの使用なし)」。肉のくさみを消すために動物性たんぱく質を入れず、飼育期間も通常の養豚農家より1~2か月長くもち、うまみを最大限に引き出して出荷されます。

ただし、ここまでこだわった分、豚の健康管理は大変。

抗生物質を使わないことで、肉の安全性を高めながら、病気にならないよう、また夏の暑さで豚が死んでしまわないよう、365日、24時間いつも豚の健康を考えています。

馬場シェフはロース、肩ロース、バラをよく料理に使うそうですが、浦さんから「ブロックや部位ごとに業務用も出せるし、ソーセージへの加工もできます。そして、まずかったら、まずい!と言ってくださいね。言ってもらうことで畜産農家も次の改善策がわかります」と養豚にかける熱い言葉が返ってきました。

伊都菜彩

平日は3000人、休日には5000人、年間135万人以上が訪れるJA糸島が直営する伊都菜彩を訪問。産地直販(各農家が直接店頭に商品を置いて販売する形態)日本一の売上を誇ります。糸島の農水産物(約100種)から加工品まで、糸島食材がまるごと手に入る場所です。

伊都菜彩では、一般家庭用のお客様だけでなく、ホテルやレストランなどの飲食店にも直接販売していただけます。商品リストを月初めに送付したり、事前の申込みに対して生産者の作物を確保したり、糸島市だけで、ほとんどの食材が手に入る伊都菜彩ならではのサービスにシェフも感心しておられました。

馬場シェフは「長野以北になると気候が違い、九州と収穫時期が違うため、九州からも食材を調達できるルートがほしかった。」また、「自分が食べて好きなものを使いたいので、今回訪問した生産者の食材も伊都菜彩からまとめて送っていただけると流通の面も助かる。」と一か所で一気に食材が手に入り、配送の課題も軽減できることに魅力を感じておられました。

糸島みるくぷらんと

糸島の酪農家から直接生乳を仕入れて作られている伊都物語のヨーグルト。JR九州クルーズトレインななつ星のロイヤルスイートルーム、JALファーストクラスの朝食、東京ガールズコレクション出演者のケータリングなどにも採用されている商品で、糸島の牛乳が世界で通用する商品として、使われていることを知っていただきました。

しかし、関東では吉祥寺の東急百貨店と糸島市公認ミニアンテナショップメゾンデリス以外では取り扱われていない希少な商品です。

糸島の酪農家がすべて取締役で、直接生乳を仕入れて作られているヨーグルトメーカー。「伊都物語」のブランド名は福岡では有名です。もちろんヨーグルトだけでなく、牛乳も販売。今後アイスも発売されるそうです。

搾りたての味を残すために、ホモジナイズ(脂肪成分を壊して均質化)をしていない「ノンホモ牛乳」として提供しています。

牛乳は、63度・30分の低温殺菌で、栄養素を壊さず、有害な菌だけを殺菌。効率性よりも質を重視し、生乳に近い栄養や風味を保っています。

馬場シェフは牛乳を飲んだ瞬間、「濃厚、これは美味しい!妻がパティシエでデザートを作るので、これはぜひ、すすめたい!」と初めて出会った牛乳の味によろこばれていました。

泉屋六治

シナモンティをつくる泉屋六治の社長、白石さん。NHK福岡地域ドラマ「いとの森の家」の題材になったシナモンの木を所有されています。通常シナモンティは桂皮を乾燥させてつくりますが、白石さんは葉から製造するのが特徴。目の前の木から、葉をとって匂うと「あっ、シナモン!」と驚きの声があがり、シェフにも珍しかったようです。。

白石さん曰く、聖武天皇の時代に全国に7つの薬師寺が建立され、その一つがこの場所であったことから、この地域に薬膳となる植物が自生しているとのこと。

また、国内流通のほとんどは藪(やぶ)ニッケという品種ですが、糸島を中心に大陸との交流で持ちこまれたセイロンニッケが自生しており、めずらしいシナモンティであることを教えていただきました。

また、伊都国の初代王の名にちなんだ「ITO The(イト テ)」というブランドで、糸島と他地域をコラボした新商品も発売されています。

「ぜひお店で何か試作してみたい」と白石さんからサンプルを受け取り、糸島での食材探訪を終えました。

糸島ファームtoテーブル事業では、糸島食材や生産者の想いを、普段遠方で出会うことができない消費者の皆さんに伝えていくため、シェフの糸島案内を実施しています。

糸島ファームtoテーブル事業の実績(これまでご訪問のシェフたち)(サイト内リンクします)

糸島の食材のご紹介(外部サイトにリンクします)