トップページ > 市政情報 > 市の計画 > 住居表示 > 住居表示制度について > 住居表示とは

住居表示とは

更新日:2025年01月30日

住居表示とは

住居表示とは、一定の区域内にある建物やその他の工作物に、合理的な配列で番号を付け、住所を表す制度です。

国内の住所の表し方は2通りあります。ひとつは住居表示制度で、もうひとつは土地の地番で表す方法です。

土地の地番で表す方法では、次のような問題が起きていました。

- 同一の地番に複数の住戸があることなどにより、郵便物や宅配物の遅配、誤配につながる

- 必ずしも地番は連続していないので、訪問者が目的の建物を見つけにくい

- 事故や火災の発生時に、建物の所在を表すものがないため、通報とその確認に時間がかかる

市街地において合理的な住居表示が実施できるよう、国は「住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)」で、住居表示の制度とその実施についての措置を定めました。この法律に基づき、糸島市でも、市街地での住居表示を行っています。

住居表示のメリット

住居表示は次のようなメリットがあります。

- それぞれの建物に番号が付くことにより、郵便物・宅配物・電報など配達業務の遅配、誤配が少なくなります

- 町名、街区、住居番号の順にまとまった表示となるため、訪問者が目的の建物を探しやすくなります

- 街区表示板や住居表示板を設置するため、所在が分かりやすく、緊急車両がより早く目的地に着くことができます

住居表示の方法

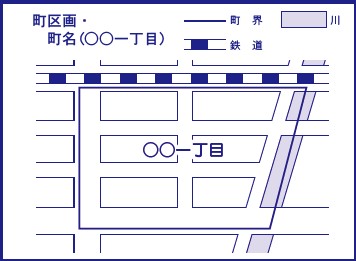

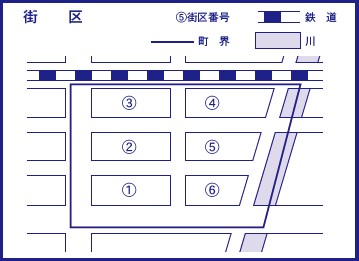

住居表示の方法には、「街区方式」と「道路方式」の2通りがあります。糸島市を含め、多くの市町村では、「街区方式」を採用しています。

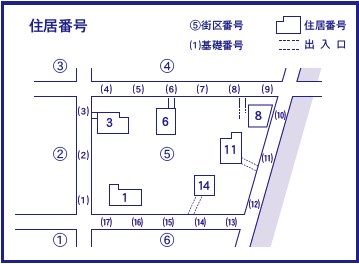

「街区方式」は、町の中を街区に分け、その街区の中にある住居に住居番号を付番します。住所は「町名(□□〇丁目)」とそれぞれの街区に付番した「街区符号(〇番)」、そして「住居番号(〇号)」を組み合わせて表示します。(例:糸島市役所 糸島市前原西一丁目1番1号)

住居番号の設定には、街区の外周に付定している基礎番号を用います。基礎番号は、街区の一点から一定の間隔をもって規則的に付番しています。この番号を基に、建物の配置や出入り口の位置から住居番号を付定します。

なお、既存の建築物や今後建築が想定される建築物の関係により、出入り口に面する基礎番号と異なる番号を付番することもあります。

一体的な町域と、道路や水路などで区切った街区、一定の基準で配列した住居番号を組み合わせて、わかりやすい住所の表示を行います。