トップページ > 市政情報 > 広報・広聴 > SDGs探検隊 > 令和4年度 いとしまSDGs再発見プロジェクト探検隊活動記録

令和4年度 いとしまSDGs再発見プロジェクト探検隊活動記録

更新日:2023年02月16日

子ども目線でSDGsの取り組みを取材

令和4年8月19日、小学生から大学生までの 11人からなる「いとしまSDGs探検隊」が発足。

10月から11月にかけて、SDGsに関連する取り組みを実践している人たちを訪ね、子どもの視点で取材しました。

各チームの製作動画

Aチーム

動画が表示されない方は、下記のリンクからご覧ください。

- SDGs探検隊(Aチーム)活動成果動画「農のちから」(外部サイトにリンクします)

Bチーム

動画が表示されない方は、下記のリンクからご覧ください。

- SDGs探検隊(Bチーム)活動成果動画「森林の保全」(外部サイトにリンクします)

Aチーム「農のちから」

Aチームは、「農業」の切り口で深掘りしました。

カキ殻を土壌改良剤にリサイクル 古藤俊二さん

糸島の冬の風物詩である「カキ小屋」。毎年40万人超が訪れ、約200トンの「カキ殻」が廃棄されてきました。

そこで、カキ殻を焼却処分するのではなく、粉砕することで土壌改良剤「シーライム」としてリサイクルすることを発案したのが、JA糸島の古藤俊二さんです。

令和4年10月9日、古藤さんのもとを訪問し、カキは、糸島の山々からの豊富な栄養分を含んだ水が海にそそぐことで大きく育つこと、

このカキ殻を再び大地に戻すことで、地域資源が循環して、豊かな大地、豊かな海を後世に残すことができることを教えてもらいました。

糸島の農業のプロフェッショナル、古藤俊二さん(左)

岐志漁港脇に堆積している焼きカキの殻

焼きカキの殻をリサイクルした土壌改良剤「シーライム」

JA糸島には古藤さんのアイデア商品がいっぱいです

伝統野菜の「芥屋かぶ」を継承 東紀子さん

志摩芥屋地域には、約300年前から伝わる伝統野菜「芥屋かぶ」があります。

芥屋かぶは、細長くて勾玉のように先端が曲がった形で、皮は鮮やかな赤紫色です。

以前は芥屋の集落で盛んに栽培されていましたが、現在ではその数は激減しています。

そこで、令和4年10月23日、11月3日、11月20日に、芥屋かぶを継承するために奮闘する、東紀子さんを訪ねました。

現在の食生活のなかで、かぶを食べる機会が減っているため、「甘酢漬け」のほか、

「間引きした葉っぱのスムージー」「かぶのお寿司」など、レシピを工夫しておいしさを知ってもらう取り組みをされています。

形が良く育った芥屋かぶを選び、再び畑に植えて、来年のために種を残す作業をしなければ、芥屋かぶは途絶えてしまいます。

毎年毎年、地道な取り組みがあるから、伝統野菜として現在まで継承されていることを知りました。

芥屋かぶの収穫体験。福岡市のデパートにも出荷されています。

立派に育った芥屋かぶ

甘酢漬けや一夜漬けなどを食べ比べ。子どもたちもハマるおいしさ。

来年植える種を取るために、形のよいかぶを再び畑へ。この後、花が咲いて種ができます。

Bチーム「森林の保全」

Bチームは、身近にある森の現状を知り、林業などの大切さを学びました。

森のカフェで荒れた森の様子を伝える 大串幸男さん・前田和子さん

糸島を代表する観光地「白糸の滝」。その手前に、今、インスタスポットとして人気の「白糸の森」があります。

ここは、以前は放置された山でしたが、大串さん・前田さんが長い年月をかけて整備した場所です。

令和4年10月9日、大串さんと前田さんを訪ね、森を守ることの大変さ、やりがいなどを伺いました。

森の中には、大串さん手作りのツリーハウスが設置されていて、森の中でコーヒーとスイーツを楽しむことができます。

しかし、実はこの森は、十分に手入れされていないため元気がない森。

森は本来、雨水を何年も蓄える働きをもっていて、ゆっくりと水が染み出すことで海の養分になるそうです。

そして、しっかりと根を張ることで、土砂災害などを未然に防ぐことにもつながります。

元気な森にするには、人がしっかり手を入れて管理することが大切であることを教えてもらいました。

白糸の森に降った雨は10年かけて加布里湾に流れることなどを教えてくれる大串さん・前田さん

大串さんが手作りしたツリーハウス。木を傷めないよう工夫して設置されています。

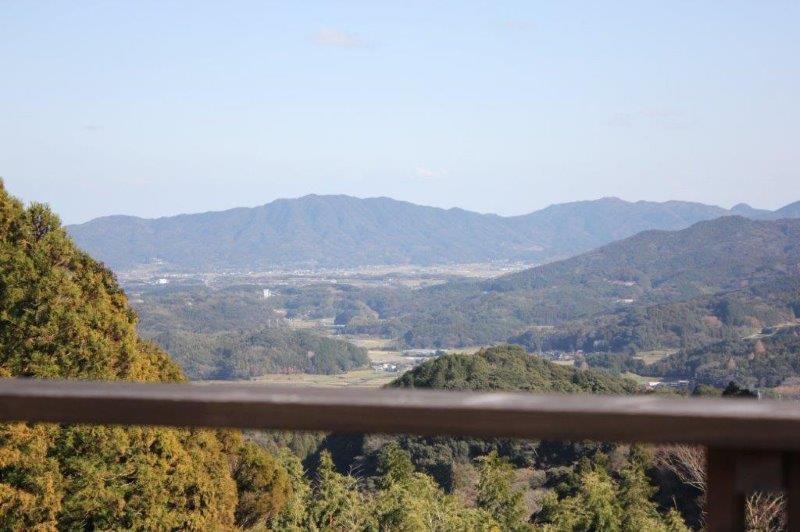

標高約270メートルに位置する白糸の森からの眺望は抜群です。

カフェでは大串さん・前田さん自作の野菜を使ったスイーツなどがいただけます。

間伐材を床材として再利用 松本崇人さん

篠原にある古民家を、自分たちでリノベーションしてゲストハウスの運営を目指す九州大学生のサークル「ENGAWA Project」。

糸島の山で皮むき間伐された木材を利用し、床材として再利用するということで、令和4年11月3日、代表の松本崇人さんに話を聞きました。

松本さんは、ゲストハウスの廊下の床材にすることで、訪れた人たちが糸島の間伐について関心を持ってくれるとうれしいと語ってくれ、

間伐された木々が、新たな形で今後何年も活用されることの意義を学びました。

電動工具で鉋かけに初挑戦。1枚を磨きあげるには気力と体力が必要です。

床を貼られるのを待つ廊下。

磨く前の床材の前で、ENGAWA Projectの皆さんと。

間伐で森に光を注ぐ 薦田雄一さん

林業に従事しながら、間伐材を使ったクラフトを制作している、きこり・木工作家の薦田雄一さん。

令和4年11月23日、実際に薦田さんの森を訪れ、間伐の現場を見せてもらいました。

間伐は、一歩間違えれば命を落とす危険な作業です。

木を倒す方向や角度など入念にチェックし、笛を吹いて合図するなど、一連の工程を知ることができました。

薦田さんは間伐した木に感謝を込め、山の中でチェーンソーを使って幹を切断。

穴をあけて植木ポットを作成してくれました。

このポットは市内のクラフトショップでも購入でき、間伐材を使った商品を買って使うことが、森林保全を支援することにつながることを実感しました。

丁寧に時間をかけて作業に臨む薦田さん。

間伐直後の木を運ぶお手伝い。水分を含んでとても重いことを実感しました。

安全な場所に移動後、植木用のポットを制作してくれました。

木を伐ることは森を守るために必要なことだと学びました。